L'effimero sostanziale: trionfi di zucchero, credenze di mostra e piegature di tovaglioli

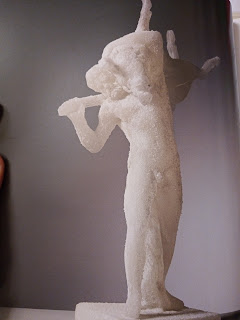

La spezia, centralissima nelle pratiche gastronomiche del tardo Medioevo, venne progressivamente rimodulata nelle quantità durante tutto il corso del XVI secolo, seppur le corti si mostrassero ancora piuttosto interessate alle preparazioni elaborate e speziate. Una nuova entità si era però velocemente imposta sui deschi rinascimentali: lo zucchero. Al tempo costosissimo, venne considerato il più importante status symbol alimentare negli ambienti cortigiani. Adoperato a profusione sia nelle preparazioni dolci che in quelle salate, come le pietanze carnee, fu anche elemento principale per la realizzazione dei trionfi di zucchero, estremamente rilevanti nella concezione estetica nelle tavole dei banchetti rinascimentali. Creazioni effimere per eccellenza, venivano realizzate in forme animalesche, mitologiche o che rimandavano alla classicità ed erano accompagnate da altri abbellimenti come navi, castelli e saliere di ceramica, quest'ultime sempre finemente lavorate. Lo zucchero veniva...

-Banquet-of-Grand-Duke-Ferdinand-I-of-Tuscany-c1590-oil-on-canvas-Kunsthistorisches-Museum-Vienna.jpg)