L'effimero sostanziale: trionfi di zucchero, credenze di mostra e piegature di tovaglioli

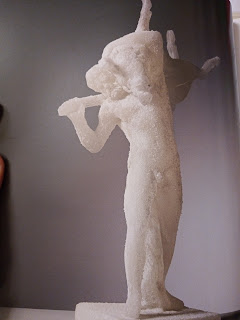

La spezia, centralissima nelle pratiche gastronomiche del tardo Medioevo, venne progressivamente rimodulata nelle quantità durante tutto il corso del XVI secolo, seppur le corti si mostrassero ancora piuttosto interessate alle preparazioni elaborate e speziate. Una nuova entità si era però velocemente imposta sui deschi rinascimentali: lo zucchero. Al tempo costosissimo, venne considerato il più importante status symbol alimentare negli ambienti cortigiani. Adoperato a profusione sia nelle preparazioni dolci che in quelle salate, come le pietanze carnee, fu anche elemento principale per la realizzazione dei trionfi di zucchero, estremamente rilevanti nella concezione estetica nelle tavole dei banchetti rinascimentali. Creazioni effimere per eccellenza, venivano realizzate in forme animalesche, mitologiche o che rimandavano alla classicità ed erano accompagnate da altri abbellimenti come navi, castelli e saliere di ceramica, quest'ultime sempre finemente lavorate. Lo zucchero veniva unito alla gomma adragante (un polisaccaride naturale con proprietà addensati), ai chiari d’uovo e all’acqua di rose e successivamente modellato dentro forme di legno allo scopo di poter manipolare agilmente il trionfo prima dell’indurimento del materiale. Questa bizzarra pratica di rallegrare le imbandigioni derivava direttamente dalla tradizione araba, lo zucchero veniva qui spesso impiegato a scopi decorativi. Specialmente per realizzare i volti femminili di queste creazioni era prassi utilizzare delle tinte di tenui colori vegetali, con lo scopo di rendere realistica la carnagione e le guance. Alle volte venivano adoperati dei bastoncini di avorio bruciato per far risaltare gli occhi e l’espressione del volto. La letteratura relativa ai trionfi di zucchero nei banchetti rinascimentali è immensa, Scappi, per esempio, ce ne dà un esempio in Opera descrivendo un banchetto trasteverino del secondo Cinquecento:

Diana con la Luna in fronte e cinque Nife con dardo, faretra, viola, cornetta e cembalo, Paride con un pomo in mano, Giunone ignuda, Helena Troiana adornata di vesti e capelli d’oro

Nel XVI secolo il ruolo del credenziere assunse un’importanza primaria all’interno della cerimonia conviviale. Era l’ufficiale direttamente sottomesso all’autorità dello scalco di corte, quest’ultimo sorta di general manager delle cucine a sua volta alle dipendenze del maestro di casa. Il credenziere era il responsabile della custodia dell’argenteria, della piegatura delle tovaglie e dei tovaglioli, dell’allestimento dei piatti freddi nei servizi di credenza e delle sfarzosissime credenze di mostra (o apparati di credenza) che proprio nel contesto del banchetto cinquecentesco acquisirono una propria rilevanza estetica apicale, seppur già abbondantemente presenti dal secolo precedente. Queste strutture, poste sempre in bella vista nelle sale dei conviti, erano realizzate a più scalinate e ricoperte con tessuti pregiati; vi venivano posti argenterie, ori, ceramiche, vetri lavorati con pietre preziose, cristallerie, ecc... L’intento di questa ridondante fastosità, ovviamente, era quello di stupire gli ospiti, facendo risaltare la potenza ed il prestigio sociale dell’anfitrione.

-Banquet-of-Grand-Duke-Ferdinand-I-of-Tuscany-c1590-oil-on-canvas-Kunsthistorisches-Museum-Vienna.jpg)

Commenti

Posta un commento