«Ciascuno judex abbia nelle sue scorte tutto ciò che deve fornire al nostro desco; ed ogni cosa che darà dovrà essere di buona o d'ottima qualità e preparata con grande cura e pulizia. E ciascuno, quando sarà di turno a servire alla nostra mensa abbia diritto dall'annona a due pasti al giorno. E le restanti derrate siano ottime in ogni loro parte, sia la farina che tutto il resto.» Capitulare de villis vel curtis imperii, cap. XXIV

Tra il 773 ed il 774 il re dei Franchi Carlo Magno, già impegnato in battaglia contro i Sassoni e temendo la conquista di Roma da parte dei Longobardi, scese in Italia in aiuto di papa Adriano I, depose Desiderio entrando a Pavia, l'allora capitale del Regno longobardo. Venne così decretata la fine di un'epoca gloriosa, la città venne conquistata dopo alcuni difficoltosi tentativi, le truppe carolinge ebbero la meglio contro una dura resistenza. Il “più cristiano tra i Franchi” inaugurò quindi un nuovo corso storico in un'Italia geografica che dal 568 vedeva il popolo di origine germanica dominare il territorio. Il Regnum Langobardorum era quindi giunto al termine aprendo la strada al successivo Regnum Italiae, nonostante sia Carlo Magno che il figlio Pipino continuarono ad utilizzare il nome di Rex Langobardorum.

I conquistatori franchi avevano adesso un preciso obiettivo, cioè quello di evitare di entrare in rotta di collisione diretta con gli usi, i costumi e le consolidate tradizioni dei popoli assoggettati con le armi, anche legiferando in tal senso. Una sorta di unità nella diversità, un disegno politico-amministrativo policentrista fortemente regionalizzato, che si sarebbe espresso attraverso una pluralità quantitativa e qualitativa di atti normativi. La stesura del Capitulare de villis da parte di Carlo Magno è data per certa dalla quasi totalità degli studiosi, mentre l'arco di tempo nel quale si sarebbe realizzata oscilla fra il 770 ed il 4 giugno dell'800. La prima data si riferisce al matrimonio di Carlo Magno con la figlia del re longobardo Desiderio - l'arte della politica! - mentre la seconda alla morte di Liutgarda, sua quarta consorte.

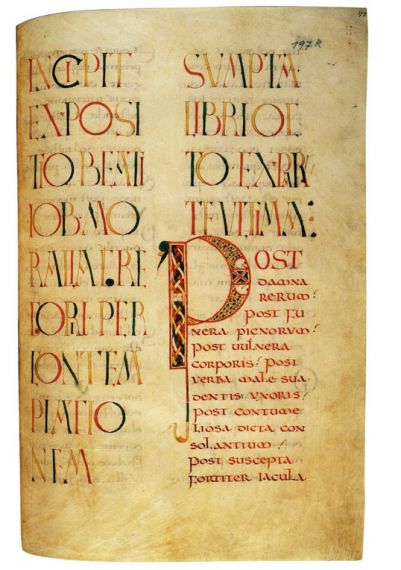

Durante la dinastia dei Merovingi, dominante tra V e VIII secolo, che rappresenta la prima tranche di dominazione dei re franchi nella Francia geografica, nessuno degli scritti giuridici o prescrittivi promulgati fu definito specificamente Capitulare. I termini utilizzati erano charta, decretum, edictum, praeceptio, praeceptum. Con l'affermarsi degli Arnolfingi, dei Pipindi ed in ultimo dei Carolingi si può sostenere, con un certo grado di certezza, che il termine Capitulare acquisì via via diffusione e peso nella normativa coeva prodotta. Le fonti critiche concordano nell'affermare che, da un punto di vista dell'etimo, la parola derivi dal fatto che le disposizioni assunte venivano prima suddivise e successivamente raggruppate organicamente secondo la materia trattata, per poi essere trascritte sotto forma di singoli articoli o paragrafi ben definiti, i Capitula. Il IX secolo rappresenterà poi un punto di svolta cruciale per quanto concerne una più marcata suddivisione in sottoinsiemi tematici, delineando così tre aree ben distinte: i Capitularia ecclesiastica, i mundana ed i mixta.

«In ciascuna tenuta gli judices abbiano stalle per le mucche, porcili, ovili per pecore, capre e montoni nel numero maggiore possibile, e per nessuna ragione ne siano prive [...].» Cap. XXIII

I Capitularia venivano promulgati durante specifiche assemblee denominate placiti, importantissimi incontri durante i quali si trattavano argomenti amministrativi precedentemente filtrati da un consilium di esperti; il sovrano prendeva visione del materiale da esaminare, assieme ad uno stuolo consistente di laici e religiosi. A conclusione dei lavori il sovrano traeva le somme e gli argomenti venivano riassunti e trascritti nei capitula, assumendo in questo momento natura imperativa, mentre agli araldi era affidata la pubblica lettura dei testi ai cittadini. Nel caso si legiferasse per specifici territori i capitula assumevano l'appellativo di missorum, in ragione del fatto che il sovrano consegnava il testo a dei fidati missi dominici, figure amministrative laiche ed ecclesiastiche che, muovendosi sovente in coppia, dovevano consegnare ai funzionari territoriali le direttive, facendo anche da referenti per eventuali richieste provenienti dal popolo.

In realtà i compiti di questi “messaggeri” del sovrano travalicavano il mero fattore divulgativo dei capitula missorum: una volta interpellati dai giudici essi avevano l'incombenza di definire i confini amministrativi dei territori, assumere giurisdizione sull'operato di conti e marchesi passando per l'essere notai durante la stipula di accordi sulle proprietà terriere. Altra mansione fondamentale era quella di sondare fisicamente il territorio, ispezionare vie, ponti, edifici, percorsi fluviali, mercati e, ovviamente, le villae. Motivo per cui gli judices, i responsabili delle suddette, erano tenuti a garantire ospitalità ai messaggeri, assicurando loro vitto, alloggio e cambio dei cavalli. Il popolo delle campagne aveva ovviamente difficoltà nel comprendere il latino, lingua utilizzata nella redazione dei testi originali, cosicché si pensò di attuare una duplice lettura pubblica, una in latino ed una in volgare, chiamata adnuntiatio.

«Che i pesci dei nostri vivai siano venduti ed altri siano messi in sostituzione, così che ci sia sempre del pesce; tuttavia quando noi non dovessimo venire nei nostri possessi, allora siano venduti ed i nostri judices li facciano fruttare a nostro profitto.» Cap. LXV

Successivamente gli amanuensi trascrivevano con estrema attenzione il testo primario, garantendo la diffusione di svariate copie a notabili, abati e vescovi, i quali apponevano una firma al consensus, una sorta di ricevuta dell'avvenuta consegna del testo, dovendo altresì garantire, attraverso la presenza di testimoni, la tipica manufirmatio: appoggiando la propria mano sulla copia si dimostrava di aver ben compreso i suoi contenuti, impegnandosi in tal modo alla loro concreta attuazione.

«La storia dell'organizzazione agraria da cui scaturì in Italia settentrionale il regime curtense e, più oltre, quello signorile, inizia con l'innesto della dominazione franca su quella longobarda.»

Il Capitulare de villis, l'importantissimo documento carolingio strutturato in 70 articoli ed emanato durante gli ultimi anni di regno, era volto a disciplinare le attività rurali, agricole e commerciali delle ville, le aziende di proprietà dell'Impero. il CdV è ascrivibile ai Capitularia per se scribenda, sottoinsieme dei già citati Capitularia mundana: essi si distinguevano in atti di natura tanto ampia e generale da dover essere osservati dall'intera popolazione (ab omnibus observanda) ed altri dal cui incipit si arguiva a chi fossero diretti gli ordini e le prescrizioni. Gli judices erano i diretti esecutori del Capitulare, dovevano gestire nel miglior modo possibile le proprietà agrarie del sovrano secondo le direttive impartite. La peculiarità descrittiva del testo lo eleva a documento di straordinaria rilevanza storica, consentendoci una lettura assai esaustiva della quotidianità agraria di epoca alto medievale, specchio fedele della realtà sociale ed economica tra VIII e IX secolo.

La struttura che fungeva letteralmente da perno a tutta la vita amministrativa ed agreste in epoca carolingia era la villa, le cui configurazioni organizzative interne fecero da premessa, dopo l'epoca carolingia, alla nascita del futuro sistema feudale delle signorie fondiarie e dell'incastellamento. 2000 unità produttive organizzate sul sistema curtense: si calcola che circa mezzo milione di persone lavorassero direttamente per il sovrano.

«Vengano inviati, ogni anno, per il servizio della nostra tavola due terzi dei cibi magri: sia legumi che pesce, o formaggio, burro, miele, senape, aceto, miglio, panìco, ortaggi freschi e secchi, radici [...].» Cap. XLIV

Le realtà agricole di stampo latifondista tipiche dell'epoca romana si trasformarono in villae o curtis, nelle quali il dominus assunse il ruolo di signore assoluto del territorio di sua proprietà. Una trasformazione in realtà non così evidente, caratterizzata da una certa lentezza nell'assimilare e metabolizzare i cambiamenti, come specificano numerosi storici. Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente ed i primi assalti dei popoli barbari dal III secolo, l'insicurezza gestionale delle grandi proprietà fondiarie si fece assai marcata, tanto da spingerle sempre più verso un tipo di gestione autarchica, di autosufficienza, con la volontà da parte di un numero sempre maggiore di contadini

di assicurarsi la protezione del dominus.

Dal VII secolo il modello della curtis si delineò sempre più fino all'età carolingia. La

villa costituiva un'entità gestionale unica di terre, non necessariamente contigue,

appartenenti ad un unico proprietario. Il dominus poteva gestire direttamente parte delle

terre mettendole a coltura, la pars dominica, generalmente situata in prossimità del

polo amministrativo. Qui vi lavoravano i servi denominati prebendari, poiché

ricevevano dal signore la prebenda, il vitto e l'alloggio. La gestione indiretta si

realizzava dando in concessione le terre a coltivatori e massari: esse si distinguevano

per unità lavorative variamente estese, dette mansi, che costituivano la pars massaricia.

I contadini erano tenuti al pagamento di un censo al dominus. A seconda che questi

massari fossero liberi o servi, si parlava di mansi ingenuili o mansi servili.

La curtis costituiva un'entità organica, poiché sia la parte del massaricio che quella del dominico erano tenute insieme dalle cosiddette corvées, prestazioni d'opera gratuite fornite al padrone: generalmente si realizzavano in interventi messi in atto nel periodo più impegnativo del ciclo agrario (aratura, vendemmia, semina, raccolto) o notti di guardia.

«Che in ciascun orto botanico siano tenuti tutti questi vegetali: il giglio, la rosa, il fieno greco, il costo, la salvia, la ruta, l'abrotano, il cetriolo, il melone, la zucca, il fagiolo, il cumino officinale, il rosmarino, il cumino dei prati, il cece, la scilla, il gladiolo, l'artemisia, l'anice, la coloquentide, l'indivia, la visnaga, l'erba pulce, la lattuga, la nigella, la ruchetta, il crescione, la bardana, la pulicaria, il macerone, il prezzemolo, il sedano, il levistico, la sabina, il finocchio fetido, il finocchio, la cicoria intybus, il dittamo di Creta, la senape, la satureja, l'erba cornacchia, la menta, il mentastro, il tanaceto, l'erba gattaia, la piccola centaurata, il papavero, la bietola, la vulgagine, l'altea, la malva, la carota, la pastinaca, il bietolone, gli amaranti, il cavolo rapa, il cavolo, le cipolle, l'erba cipollina, i porri, il rafano, lo scalogno, l'aglio, la robbia, i cardi, le fave di palude, i piselli, il coriandolo, il cerfoglio, la catapuzia, l'erba moscatella. [...] Per quanto riguarda gli alberi da frutto vogliamo che siano presenti meli di specie diverse, peri di specie diverse, prugni di specie diverse, sorbi, nespoli, castagni, peschi di specie diverse, cotogni, noccioli, mandorli, gelsi, lauri, pini, fichi, ciliegi di specie diverse.» Cap. LXX

-Banquet-of-Grand-Duke-Ferdinand-I-of-Tuscany-c1590-oil-on-canvas-Kunsthistorisches-Museum-Vienna.jpg)

Commenti

Posta un commento